本文原載于《臺灣工作通訊》2023年第11期

許多年后,面對自己設(shè)計的一件件作品和隨之而來的贊譽(yù),周士甯總會回想起兒時爺爺經(jīng)常在地下室創(chuàng)作的情景。

01 藝術(shù)創(chuàng)作·傳承

周士甯出生于藝術(shù)世家,爺爺是我國著名版畫家、美術(shù)教育家周瑛,外公書法造詣頗深,父親從事廣告設(shè)計,受家庭氛圍影響,他和弟弟從小就喜歡創(chuàng)作。爺爺在藝術(shù)創(chuàng)作中對中國文化的探索,潛移默化地影響著周士甯,周士甯總想追隨爺爺?shù)哪_步,在創(chuàng)作上找到自己的語言。而隨著年齡的增長,他越發(fā)想在傳承和發(fā)揚(yáng)中國傳統(tǒng)文化上做點(diǎn)什么。

“我的外公沈友梅是寧波人,外婆是上海人。外公在臺灣漂泊幾十年,始終放不下故土和故鄉(xiāng)人,中國有句古話叫‘葉落歸根’,90多歲的他們排除重重困難,終回大陸定居。”回鄉(xiāng)后,周士甯的外公一直致力于寧波和臺灣兩地文化交流和公益事業(yè),這也是周士甯一家回到大陸的緣由。爺爺周瑛是福建長汀人,年少時考入福建師范專科學(xué)校藝術(shù)科(福建師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院前身),后輾轉(zhuǎn)到臺灣,任臺北師范學(xué)校(今臺北教育大學(xué))美術(shù)教授。“很奇妙的,多年后某一天,我才突然意識到,外公是‘葉落歸根’,而雖然爺爺沒有再回大陸,但卻是‘魂歸故里’,藝術(shù)家的靈魂,也就是他的作品,最后都回來了。爺爺說過,藝術(shù)家是‘修來世’。”

周士甯出生于臺北,6歲隨父母回到上海,17歲遠(yuǎn)赴北美求學(xué),在加拿大多倫多完成高中、大學(xué)學(xué)業(yè),而后在美國哥倫比亞大學(xué)建筑、規(guī)劃和歷史保護(hù)研究所繼續(xù)深造,29歲那年學(xué)有所成回到北京,深耕建筑設(shè)計行業(yè)至今。爺爺周瑛早期有中國書法篆刻碑拓的學(xué)習(xí)經(jīng)歷,在美術(shù)創(chuàng)作實踐中雜糅了中國傳統(tǒng)文化與西式美術(shù)的特點(diǎn),即使畫作一眼看上去很現(xiàn)代、很前衛(wèi),卻處處氤氳著中國傳統(tǒng)文化的氣息。耳濡目染之下,周士甯在建筑設(shè)計實踐中也試圖對中國文化進(jìn)行深入探討。

2015年,周士甯一家特地回爺爺?shù)哪感樗e辦《周瑛印記》回顧展,并捐贈25件珍貴作品——爺爺?shù)淖髌坊丶伊恕R源藶槠鯔C(jī),同時舉辦了名為《山高水長,海峽藝緣》的臺灣當(dāng)代名家邀請展,展出的作品大都出自爺爺周瑛的友人和學(xué)生之手。周士甯認(rèn)為,舉辦回顧展,不僅僅是圓了幾代人的夢,更重要的是向大家展現(xiàn)兩岸同胞血脈相親、文脈相承、藝緣相通的親情與溫情。

周士甯一直追求“人與自然的互動”,也是在建筑設(shè)計領(lǐng)域?qū)χ袊鴤鹘y(tǒng)建筑文化“天人合一”精神的傳承與發(fā)展。2018年,周士甯作為主要設(shè)計人,完成了河北省第二屆園林博覽會主場館設(shè)計。主場館有一個帶有蜃景效應(yīng)的前院,有一圈好像一年四季都下著雨的室內(nèi)走廊,新中式園林建筑與自然景觀的對話,讓人瞬間從高密度城市中跳脫出來,回歸自然,轉(zhuǎn)化心情并感到治愈。

02 深耕北京·發(fā)展

2010年,周士甯參觀上海世博會展館后,萌生要深入思考中國建筑文化表達(dá)的想法。他想到了北京,2008年北京奧運(yùn)會前后落成的一系列建筑作品,正是當(dāng)時建筑專業(yè)學(xué)生關(guān)注的熱點(diǎn)之一。劃時代的設(shè)計理念,挑戰(zhàn)極限的結(jié)構(gòu)表達(dá),超越過往計算機(jī)運(yùn)算力的參數(shù)化技術(shù),為北京這座“建筑博物館”又增添了新的色彩,這正好為周士甯深入探索研究中國建筑的現(xiàn)代化表達(dá)提供了實踐舞臺。2011年,蒙學(xué)姐推薦,周士甯進(jìn)入北京市建筑設(shè)計研究院實習(xí),2015年,他正式入職,成為單位唯一一個編制內(nèi)的臺胞建筑設(shè)計師。

“找到一件自己熱愛的事情,然后一直全力以赴。”這是周士甯的人生信條。初來北京的那幾年,他居住在設(shè)計院單身宿舍,步行幾分鐘可到單位。辦公室——宿舍的兩點(diǎn)一線便是生活的全部,熬夜、畫圖、加班是家常便飯。有幾次從國外返京,下飛機(jī)后甚至不調(diào)整時差就直接到辦公室工作。見他如此拼命,領(lǐng)導(dǎo)幾次勸他先回家休息好了再工作,周士甯笑道:“讓我的大腦先動起來,有設(shè)計可以思考,時差調(diào)起來才快。”

在北京工作的10余年間,周士甯從普通的建筑設(shè)計師做起,一步步成長為北京市建筑設(shè)計研究院有限公司建筑與城市設(shè)計院建筑所副所長。周士甯在各種比賽和評選中斬獲無數(shù)獎項,2022年入選“北京青年設(shè)計榜年度十大精英設(shè)計師”,并獲得“創(chuàng)意之星”稱號。

北京是周士甯實現(xiàn)夢想的熱土,工作生活在北京,他也見證和參與北京的發(fā)展。當(dāng)談到北京不斷優(yōu)化城市功能和公共空間布局,打造各類城市休閑公園,推動綠色高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)人與自然和諧共生等內(nèi)容,他感慨頗深。他從事的建筑設(shè)計工作與新時代首都發(fā)展息息相關(guān),在麗澤商務(wù)區(qū)城市運(yùn)動休閑公園設(shè)計實踐中,他與景觀設(shè)計師共同互動創(chuàng)作,希望能創(chuàng)造出一種讓使用者與自然對話的建筑設(shè)計,于城市綠洲中創(chuàng)造活力空間,這與城市管理者尊重自然、保護(hù)自然的理念相得益彰,這種融入北京發(fā)展的參與感和探索,讓周士甯覺得很有意義。

2020年,周士甯步入婚姻,在北京成了家。太太來自浙江溫州,畢業(yè)于中央美術(shù)學(xué)院版畫系,是一名藝術(shù)家。兩人在一次藝術(shù)沙龍中相遇,聊起版畫藝術(shù)便相談甚歡,因為有相同的興趣愛好,情投意合之下便有了后來的故事。擇一城終老,遇一人白首,大概就是周士甯當(dāng)下的北京生活。

周士甯笑著說,我在上海長大,太太是溫州人,爺爺老家在福建長汀,外公是寧波人,外婆是上海人。我和太太坐高鐵探親,發(fā)現(xiàn)所乘坐的班次把這幾座城市都串上了,我們家族被沿海的這條高鐵線串起來了。

03 建一座橋·初心

周士甯依稀記得,高中準(zhǔn)備申請建筑專業(yè)時身邊有人問他:“將來你想建什么?”他脫口而出:“一座橋?”因為周士甯覺得縮短距離是件很了不起的事情。現(xiàn)在,十幾年過去,他對“建橋”有了不一樣的詮釋,周士甯認(rèn)為,橋,不一定是狹義的市政橋梁,也可以是溝通與交流的空間、渠道和平臺。

周士甯在北京實習(xí)期間,組織了和哥倫比亞大學(xué)建筑學(xué)院的交流活動。當(dāng)時,來自世界不同國家和地區(qū)的同學(xué)們、同事們稱贊周士甯起到了橋梁作用,因為他熟悉中西方文化,中英文來回切換,游刃有余地將不同文化背景的人聯(lián)結(jié)起來。2014年,朋友舉辦建筑設(shè)計相關(guān)論壇,也是通過他才聯(lián)系到臺灣一些建筑學(xué)院的學(xué)者。周士甯笑稱,可能自己本身就是一座橋。

有一次,周士甯攜夫人回臺北,兩人偶然遇到一場展覽,他驚訝地發(fā)現(xiàn)臺灣設(shè)計師也在做鄉(xiāng)村振興的內(nèi)容展示,其中包括臺灣農(nóng)民進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品包裝、設(shè)計與營銷理念、小鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展策略等。周士甯說,原來兩岸的青年設(shè)計師都在做類似的事情,通過設(shè)計思維,努力讓人們過上更好的生活,我們在以不同方法思考共同的東西。無論是大陸,還是臺灣,文化上同根同源,只是可能發(fā)展階段各不相同,如果能搭建一座橋梁或平臺,鼓勵不同的輸入和更多互動機(jī)會,更高的價值將被創(chuàng)造。

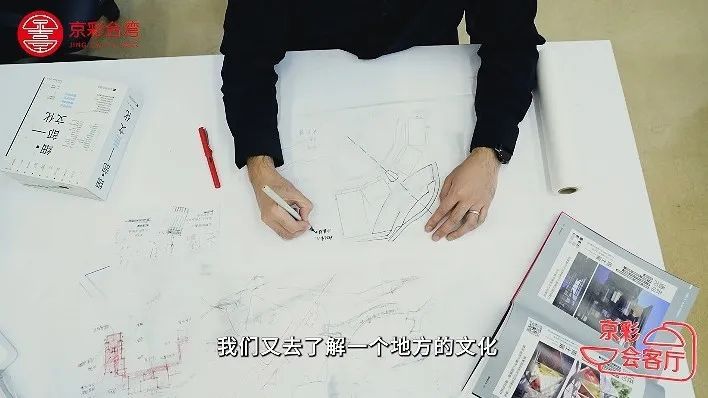

談及未來的“建橋”計劃,周士甯希望繼續(xù)通過參與策展、論壇或沙龍等多元形式,搭建更多兩岸青年建筑師交流互動平臺,增進(jìn)彼此業(yè)務(wù)交流與心靈契合。目前,周士甯正參與設(shè)計重慶烏江邊的一個游客服務(wù)中心,這是他親身經(jīng)歷著的鄉(xiāng)村振興實踐,以設(shè)計助推當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)轉(zhuǎn)型升級,建筑設(shè)計的社會效應(yīng)更加顯著。“不久的將來,也許會在平潭島上落成點(diǎn)什么,會是橋?會是藝術(shù)裝置?還是獨(dú)特的建筑設(shè)計?我還無法預(yù)測。但是我有信心,也十分期待通過設(shè)計,為溝通與交流創(chuàng)造新的可能。”周士甯望了望遠(yuǎn)方,若有所思地說。

打印

打印

京公網(wǎng)安備 11011202003967號

京公網(wǎng)安備 11011202003967號